从2018年第一次踏上新疆图木舒克的土地,到2025年第四次带队赴疆,东莞爱尔眼科医院党支部书记刘斐院长的援疆之路已走过七个春秋。这七年,是技术火种在边疆扎根的七年,更是一场用医者仁心连接粤疆两地的温暖约定。

{ 七年光影,爱与希望同行 }

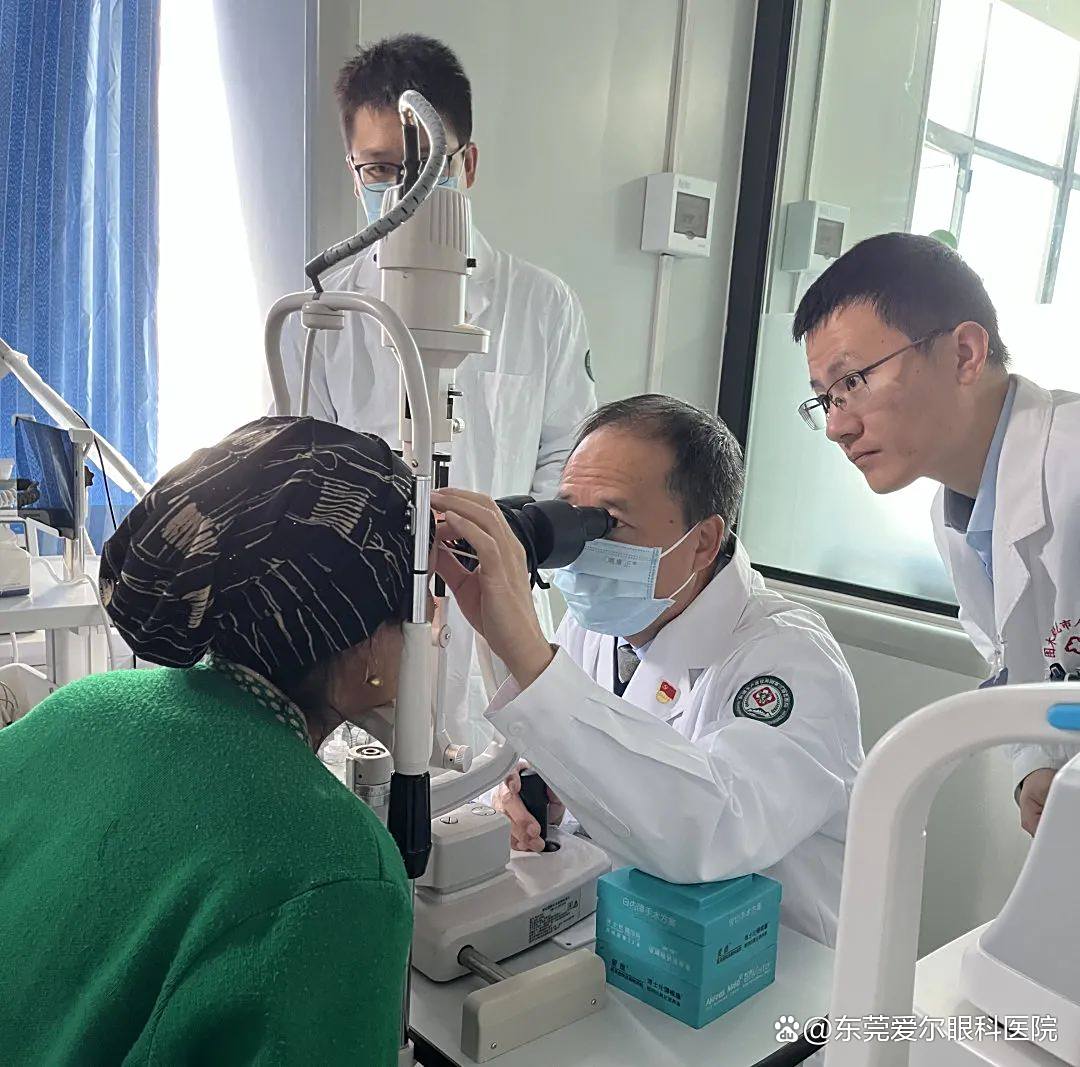

2018年,刘斐院长第一次带领医疗团队来到新疆图木舒克。那时的他们面对的是当地有限的医疗条件和迫切的患者需求。“最常见的是白内障,其次是糖尿病引起的眼病,还有高血压相关眼病。”刘斐院长回忆道,“这与当地的气候、日照和饮食习惯密切相关。”然而,更令人担忧的是,当时眼科主任还无法独立完成白内障手术,这无疑加大了医疗援助的难度。

尽管如此,刘斐院长和他的团队没有退缩。他们迅速投入到工作中,不仅为患者实施手术,还积极培训当地医护人员,提升他们的专业技能。七年间,他们共完成了600多台手术,派出了20多位专家和志愿者,为当地的眼科医疗事业奠定了坚实的基础。

在援疆的过程中,有许多瞬间让刘斐院长至今难以忘怀。2018年,一位70岁的老知青给他留下了深刻的印象。这位老人年轻时上山下乡到新疆从事畜牧业。在接受白内障手术后,她紧紧拉着刘斐院长的手说:“你们把我眼睛治好了,我要再去帮牧场养牛羊。”这份跨越时代的情怀和奉献精神,让刘斐院长深受触动。

“她让我想起了60年代支边青年住地窝子、盖茅草房的艰苦岁月。”刘斐院长感慨道,“援疆不只是治病,更是对奉献者的‘反哺’。他们年轻时把青春献给边疆,老了我们应该让他们感受到回报和关爱。”也正是从那时起,“让边疆人民看见光明” 成了他和团队的信念。

一位80多岁的老将军手术后说:“等我行动方便了,我要跪下来感谢你们。”一位80岁的维族老人术后哽咽着说:“感谢党和国家,感谢习主席。”还有一位在养老院住了七年的患者,48岁时因没钱手术失明,这次免费手术后第二天见到女儿第一句话是:“7年没见你的脸还像当初那么圆。”……这样的故事,在援疆的过程中屡见不鲜,也更加坚定了刘斐院长和团队继续走下去的决心。

七年四次援疆,刘斐院长眼中的图木舒克发生了翻天覆地的变化。从2018年的旧院区到2023年搬入崭新的医院;曾经需要四处动员的患者,如今会主动打听 “东莞专家什么时候来”;2018年的支援,医疗队总共做了24台手术,到2024年创下一天22台的纪录——这是当地医院从未有过的手术量。这些变化不仅体现在硬件设施上,更体现在医疗服务质量和患者满意度的显著提升上。

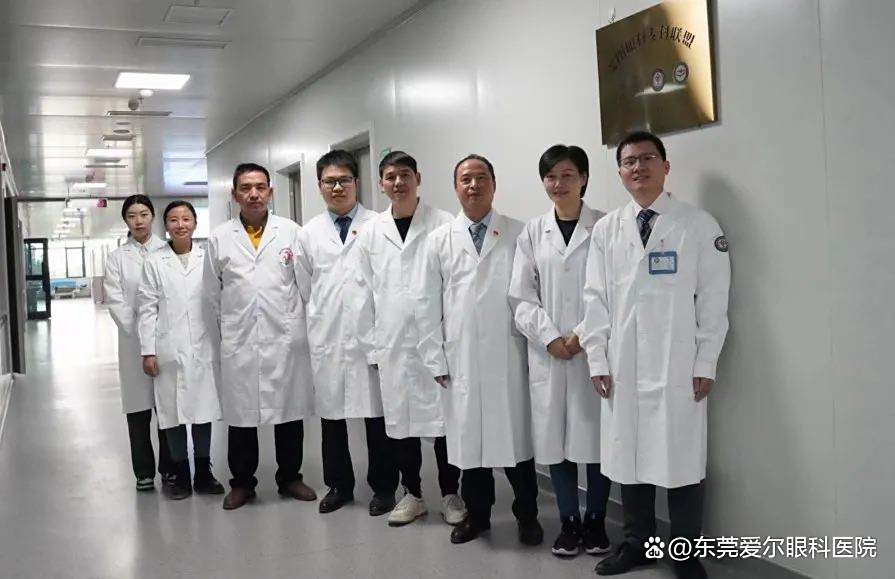

变化的背后,是 2023 年 “眼科专科联盟” 签约后持续的深耕。团队不仅培训眼科专家,连手术室护士、住院部护士都纳入全方位培养体系。“现在他们单日独立做20台手术完全没问题,这就是‘带不走的医疗队’的雏形。”这种全方位、多层次的培养模式,为当地眼科医疗事业的可持续发展提供了有力保障。

{ 从“治病”到“建体系”}

今年,东莞爱尔派出了“双院长”援疆阵容,刘斐与王虎两位院长带队,这一举措背后蕴含着深远的考虑。“派出高素质、顶尖团队,既要保证医疗安全,更要把高水平技术带过去,真心实意把这件事做好。”刘斐院长解释道,“这不仅是 “锦上添花”,更是为了攻坚复杂病例,让边疆人民享受和东莞同质的诊疗。”这份对医疗质量的严格把控和对患者安全的深切关怀,体现了东莞援疆医疗团队的专业素养和责任担当。

对于未来,刘斐院长充满了期待和信心。团队正助力图木舒克市创建三级甲等专科医院,计划用下一个七年或十年实现 “大病不出市”。他表示,“我们希望能在原来的基础上,继续深化联盟合作,现在他们能做常规手术,未来要能处理疑难眼病,让边疆人民在家门口就能享受高水平医疗服务。”

同时,刘斐院长也关注到了基层医疗提质增效的问题。“基层医疗最大的挑战是设备和人才。我们通过线上授课、远程会诊、定期带教,让当地医生的知识更新跟上最新节奏。”刘斐院长说道,无论是新疆图木舒克,还是贵州松桃,我们都尽自己最大的努力帮助他们提高基层医疗服务质量。

{ 传承:爱是看得见的光 }

在援疆的道路上,刘斐的家人也成了 “编外队员”,给予了极大的支持和鼓励。“我连续四次援疆,从没间断。”刘斐院长感慨道,“去年我太太自费跟着医疗团队去做志愿者,用相机记录感人瞬间;今年我女儿也加入进来,90后的她深受触动。”这份来自家庭的理解和支持,让刘斐院长更加坚定了继续走下去的决心。同时,他也希望更多人尤其是年轻人能参与到志愿服务中来,把爱心传递下去。

“年轻人看到那些重见光明的笑脸,就会明白这份事业的意义。”

“七年,600多台手术,只是数字,真正的光——是让他们重新看见世界,看见爱,看见希望。”

回首七年援疆路,刘斐院长感慨万千。“我们只是做了应该做的事,但边疆人民的信任和感激让我们觉得这条路必须一直走下去。”在这条充满爱与责任的道路上,这束光会继续延伸,刘斐院长和他的团队将继续前行 —— 就像那位老知青撒下的牧草种子,在边疆扎根,生生不息。